Dienstag, 16. Dezember 2008

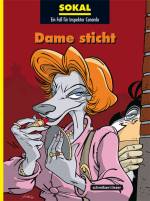

Eigentlich ist die Stadt mit genügend Schwierigkeiten beschäftigt. Die Kommunalwahlen stehen kurz bevor und da will man sich doch auf die wichtigen Dinge des Lebens besinnen: Politik, Ordnung, gesunder Lebenswandel – und keinesfalls auf Mord. Canardo hatte sich zwischenzeitlich auf eine einfache Überwachung einer untreuen Ehefrau gefreut – na, er hatte sich darauf eingestellt. Canardo freut sich nicht mehr auf besonders viele Dinge. Er ist eigentlich nur erfreut, wenn etwas geschieht, das ihn aus diesem doch sehr langweiligen Trott herausreißt. So etwas wie Mord zum Beispiel.

Eigentlich ist die Stadt mit genügend Schwierigkeiten beschäftigt. Die Kommunalwahlen stehen kurz bevor und da will man sich doch auf die wichtigen Dinge des Lebens besinnen: Politik, Ordnung, gesunder Lebenswandel – und keinesfalls auf Mord. Canardo hatte sich zwischenzeitlich auf eine einfache Überwachung einer untreuen Ehefrau gefreut – na, er hatte sich darauf eingestellt. Canardo freut sich nicht mehr auf besonders viele Dinge. Er ist eigentlich nur erfreut, wenn etwas geschieht, das ihn aus diesem doch sehr langweiligen Trott herausreißt. So etwas wie Mord zum Beispiel.

Kommissar Garenni, langohrig, stets ein wenig hektisch, ein wenig ängstlich und überfordert (ganz besonders gegenüber seiner Frau), freut sich über Canardos Mithilfe, der auch gleich mit seiner allseits beliebten schnoddrigen Art zu Werke geht. Der Mord, so zeigt es sich schnell, ist recht unspektakulär. Keine Spuren eine Kampfes, nur eine Tote mit einem sauberen Einschußloch im Rücken. Sicherlich, die Tote ging dem horizontalen Gewerbe nach, doch ansonsten lebte sie sehr ruhig. Der Täter hat die Wohnung ordentlich zurückgelassen – bis auf ein verwüstetes Regal, in dem die Tote eine Sammlung von Pornofilmen aufbewahrte. Doch hier versiegt die Spur zunächst.

Sokal schickt seinen Ermittler Canardo mitten hinein in den Kleinstadtmief, mitten unter die Menschen mit ihren kleinen und großen Sehnsüchten, hinter die Fassaden. Ein Mord im Milieu ist da zwar zuerst etwas anrüchig, aber auch nicht besonders aus dem Rahmen fallend.

Wenn Sie wissen, was er suchte, haben Sie das Motiv. Viel Spaß noch, Herr Kommissar. Bis dann.

Mit dieser allgemein bekannten Aufgabe für Ermittler verabschiedet sich Canardo in die Nacht. Und hier geht es erst so richtig los. Aus einem Mord werden mehrere. Allein das strengt Canardos Gehirn mächtig an, bringt Garenni in noch größere Schwierigkeiten mit Zwangsversetzung. Nebenbei läuft noch die Observierung der Frau des bekannten Politikers Dubonot, der auf eine Wiederwahl spekuliert. Dubonot ist der festen Überzeugung, dass er von seiner Frau betrogen wird. Nur kann Canardo keinen Liebhaber ausfindig machen. Trotzdem stimmt etwas nicht mit Madame Dubonot. Nein, etwas stimmt ganz und gar nicht.

In einer tierfigürlichen Welt, einer Karikatur jener Happy-Gestalten, wie sie sich bei Onkel Disney & Co finden, herrschen dank Sokal zwei Charakteristika vor: Die Ernsthaftigkeit eines freitäglichen Abendkrimis im Stile eines Alten und die hintergründige Ironie eines Raymond Chandler. Aber Sokal hat mit Canardo einen Helden geschaffen, der sich zwar bemüht, einer Figur wie dem Detektiv Philip Marlowe nahe zu kommen, es aber nicht schafft. Denn ein Mord wirft Canardo immer noch ein wenig aus der Bahn, zerrüttet sein Weltbild, obwohl er sich doch immer mannhaft klar zu werden versucht, dass Mörder eben Mörder sind und das ist eben so, wie es ist. Also, cool bleiben.

Der Witz stellt sich hier – nicht zuletzt wegen der Charakterzeichnungen – auf leisen Sohlen ein. Ein besonderes Merkmal findet sich immer in einer Figur oder einer Szene, so dass eine weitere Zwiebelhaut abgeschält wird.. Sokal ist es durchaus ernst mit seinen Geschichten. So verzichtet er weitgehend auf Bonbonfarben, die sonst stets mit Figuren, die Tierköpfe haben, einher gehen. Die Strichführung ist passend und üblich, doch die Farben sind gedeckt, mit einem Stich ins Gräuliche, ins Vorstädtische möchte man meinen. Jedenfalls kehrt Sokal so ein Stück Atmosphäre in den Vordergrund, der wichtig ist für die ständige Bedrohung, der sich die Menschen hier ständig ausgesetzt sehen – im Kleinen wie im Großen.

Eine weitere bittere Pille für Canardo, für ihn schwer zu schlucken, da er doch weit menschlicher ist, als er sich selbst eingestehen will. Ein leiser Krimi mit vielen humoristischen Untertönen und ein wenig Gesellschaftskritik – ohne die ein Krimi kaum auskommt. Spannend nachdenkliche Unterhaltung, für Fans von Canardo unverzichtbar.

Ein Fall für Inspektor Canardo 17 – Dame sticht: Bei Amazon bestellen

Oder bei Schreiber & Leser.

Samstag, 13. Dezember 2008

Es gab eine bessere Zeit – jedenfalls in den kleinen Dingen. Sie war schön, als die kleinen künstlichen Wesen unter sich waren, an der Seite ihres Meisters, Mister Sir Crumpett’s. Sie waren gesellig und vorwitzig, ein wenig schlau, nicht immer komplett und in den seltensten Fällen neu. Sie wurden gewarnt vor der Welt da draußen, vor den Menschen. Wenn ihr einen Menschen seht, so hieß es, dann lauft weg! Mister Sir Crumpett’s meinte es ernst und er wusste, wovon er sprach. Inzwischen forschte er an einem ganz persönlichen Projekt, abgeschieden von allem, wünschte er auch nicht von seinen Geschöpfen gestört zu werden, denn er suchte die Feenaugen.

Es gab eine bessere Zeit – jedenfalls in den kleinen Dingen. Sie war schön, als die kleinen künstlichen Wesen unter sich waren, an der Seite ihres Meisters, Mister Sir Crumpett’s. Sie waren gesellig und vorwitzig, ein wenig schlau, nicht immer komplett und in den seltensten Fällen neu. Sie wurden gewarnt vor der Welt da draußen, vor den Menschen. Wenn ihr einen Menschen seht, so hieß es, dann lauft weg! Mister Sir Crumpett’s meinte es ernst und er wusste, wovon er sprach. Inzwischen forschte er an einem ganz persönlichen Projekt, abgeschieden von allem, wünschte er auch nicht von seinen Geschöpfen gestört zu werden, denn er suchte die Feenaugen.

Dieser ganz besondere Glanz, dieses besondere Leben in einer Puppe, wie lange suchte er schon danach? Und plötzlich, eines Tages machte ihn ausgerechnet eine Puppe namens Jam auf das Feenauge aufmerksam. Er musste nichts anderes tun, als die Fee fertig zu stellen. – Leider tritt nun das ein, wovor er seine Figuren immer gewarnt hat. Die Menschen greifen an. Drinnen, in diesem gewaltigen Haus, herrschte bisher Frieden. Dieser wird nun durch das brutale Eindringen der Menschen gebrochen.

Fee ist ein Märchen. Es ist traurig. Es bezeugt den Niedergang der Menschen, seiner edelsten Eigenschaften, die schließlich nur noch bei Puppen zu finden sein sollen. Und so ist es Jam, die Hauptfigur, die die Zeiten überdauert, wartet und sucht. Téhy, bereits hierzulande bekannt durch Yiu und Der Engel und der Drache, erweitert mit dieser Geschichte die Palette der unterschiedlichen Genre-Pfade, die er beschreitet. Mit Fee erfindet er seine Erzählweise neu, kombiniert und experimentiert.

Es beginnt in der Gegenwart, einer Gegenwart, die wir so nicht kennen, aber deren Szenario eine gewisse Verwandtschaft zu mancher Einbrecherhandlung nicht verleugnen kann. Hier lernt der Leser Jam kennen und weiß sogleich: Dieser junge Mann riskiert alles für seine Liebe, mehr noch, der Leser bekommt sogar gleich den Beweis geliefert, denn Jam verliert einen Arm …

An dieser Stelle fängt es an kurios zu werden. Im bloß liegenden Armgelenk wird eine Apparatur sichtbar. Schmerzen kennt Jam offensichtlich nicht. Außerdem schlägt die Figur seines Verlangens die Augen auf, bewegt sich – dabei besitzt sie keinerlei Mund.

Téhy macht es dem Leser schwer. Die Hauptakteure sind Puppen, engelsgleich zu nennen, aber letztlich Puppen. Der Mensch ist das Monster, personifiziert durch eine regelrechte Ausgeburt des Schlechten, dem nichts mehr heilig ist und der seinen ureigenen Auftrag darin zu sehen scheint, alles Schöne zu zerstören oder wenigstens zu besudeln. Die Probleme dieser Helden der Geschichte sind ähnlich weit weg vom Leser, wie es jene aus Blade Runner sind. Wen kümmern die Schwierigkeiten von künstlichen Wesen?

Eigentlich niemanden, weshalb die Geschichte eher als ein Gleichnis aufzufassen ist und gleichzeitig zu jenen gehört, die häufiger gelesen werden können. Jedes neue Lesen dürfte – auch je nach Stimmungslage – weitere Interpretationen zutage fördern und neue Geheimnisse aufdecken. Die Geschichte romantisiert die Liebe und mag auch an Märchen wie Dornröschen erinnern. Jam ist auf der Suche nach der eingeschläferten Liebe, bricht diese eiskalte Barriere auf, kämpft gegen den Bösewicht und schließlich …

Würde ein Italiener ein romantischeres Ende gefunden haben? Schwer, diese Frage zu beantworten, eigentlich auch unnötig, bleibt zu sagen, dass es traurig ist und die Tatsache dieser Emotion ist am Ende ein gutes Ergebnis und eine gute Note für den Erzähler. Nur für den Erzähler? Nein, denn Béatrice Tillier hat mit ihren Vorgaben für die ersten beiden Teile dieser hier zusammengefassten Trilogie eine, man könnte sagen, hauchzarte Atmosphäre geschaffen. Hier atmet die Optik des Jugendstils durch, finden sich Anleihen eines Toulouse-Lautrec, leuchten die Farben eines Moulin Rouge, einfache, kräftige und doch auch verschnörkelte Formen einer Aubrey Beardsley ziehen sich meisterhaft durch die ersten beiden Bände und werden im dritten Band von Frank Leclercq aufgegriffen und fortgeführt. Schlägt man die Seiten auf, ist es ein wenig wie das Betreten eines Louvre, einer schönen musealen Umgebung, in der aber auch durch die Gestaltung ein venezianischer Hauch zu finden ist, figürlich ebenso wie farblich.

Erzähler wie Künstler eifern auf prächtige Weise alten Mythen nach, präsentieren sie anders, erkennbar, verfremdet und in manchen Aspekten neu. Der Leser muss sich auf die Geschichte richtig einlassen, ihre Romantik, Freundlichkeit, aber auch auf ihre Brutalität. Ein Ausnahmealbum im Genre Fantasy in jeder Hinsicht. 🙂

Fee: Bei Amazon bestellen

Donnerstag, 11. Dezember 2008

Drei Völker. Ein jedes bereitet sich auf seine Art auf die kommenden Schlachten vor. Bei den Zerg gehen die Stärksten in den Kampf. Bei den Protoss ist die Ehre eine große Antriebsfeder. Bei den Menschen ist es der schiere Wille zum Überleben. Der Autor Josh Elder entführt den Leser in der Auftaktgeschichte einer kleinen Sammlung in diese Vorbereitungen und die anschließenden nicht zu verhindernden Kämpfe. All drei Gruppierungen marschieren mit großer Unausweichlichkeit, mit Siegeswillen, sogar trotz in die nächsten Kämpfe – die, der Fan weiß es längst, auf dem Universum eines Echtzeitstrategiespiels beruhen, das eine riesige Fan-Gemeinde weltweit für sich gewinnen konnte.

Drei Völker. Ein jedes bereitet sich auf seine Art auf die kommenden Schlachten vor. Bei den Zerg gehen die Stärksten in den Kampf. Bei den Protoss ist die Ehre eine große Antriebsfeder. Bei den Menschen ist es der schiere Wille zum Überleben. Der Autor Josh Elder entführt den Leser in der Auftaktgeschichte einer kleinen Sammlung in diese Vorbereitungen und die anschließenden nicht zu verhindernden Kämpfe. All drei Gruppierungen marschieren mit großer Unausweichlichkeit, mit Siegeswillen, sogar trotz in die nächsten Kämpfe – die, der Fan weiß es längst, auf dem Universum eines Echtzeitstrategiespiels beruhen, das eine riesige Fan-Gemeinde weltweit für sich gewinnen konnte.

Und bald wird der Schwarm alles sein. Dann wird jede lebende Kreatur im Universum vor der Königin der Klingen niederknien – oder sterben.

Aus der Sicht der Menschen könnten die Zerg die größeren Feinde sein, aber letztlich ist der Mensch des Menschen Wolf, wie auch die Geschichte von Richard A. Knaak mit dem Titel Donnergott beweist. Wie aus den Plots einiger Militärabenteuer her bekannt, machen sich auch hier ein paar Soldaten aus dem Staub, um während der kriegerischen Wirren in die eigene Tasche zu wirtschaften. In der Geschichte zuvor, Warum wir kämpfen, illustrierte Ramanda Kamarga mit exaktem Strich sehr fein und aus den wahnwitzigsten Perspektiven sowie mit vielerlei Details. Dank der sehr guten Tuschearbeit von verschiedenen Inkern ist so eine Handlung entstanden, die den Geist von Starcraft hervorragend einfängt.

Die Zeichnungen von Donnergott nehmen den Leser auf eine Reise mit Thor, einem neuen Kampffahrzeug (etwas untertrieben ausgedrückt) aus Starcraft 2. Wo Thor hinlangt, wächst kein Gras mehr. Naohiro Washio, Zeichner und Tuscher in Personalunion, arbeitet deutlich unruhiger als sein Vorgänger Kamarga, dafür ist das Szenario keineswegs weniger nervenaufreibend gelungen. Allerdings muss sich Knaak den kleinen Vorwurf gefallen lassen, vielleicht ein wenig von einer Alien-Geschichte (Ankunft + Abgang, jener Geschichte um die große Pyramide) inspiriert worden zu sein. Interessanterweise funktionieren solche Geschichten immer, besonders, wenn die Hauptfigur ein richtiger Schurke ist – so wie hier.

Deutlich aufwendiger gezeichnet und spannender inszeniert ist die Geschichte Kriegswaffe. Fans dürfen sich auf den Überfall einer Horde Zerg freuen. In bester Zehn kleine Negerlein-Manier wird eine flüchtige Gruppe Menschen immer weiter dezimiert, bis klar ist, wer überhaupt für das außergewöhnlich zudringliche Verhalten der Zerg verantwortlich ist. In ungeheuer feinen Grauabstufungen ist dieses Abenteuer ein kleiner Augenschmaus. Hector Sevillas Bilder könnten Schwarzweißstandfotos aus einem Anime sein. Zahlreiche Effekte sorgen für den Eindruck von Rasanz und Hochgeschwindigkeit. Die beiden Autoren Paul Benjamin und Dave Shramek haben überdies für einige gute Charaktere gesorgt, mit denen es sich gut mitfiebern lässt.

Abschließend trifft der Leser auf den ersten Teil von Der Schutzpanzer, wieder mit starker Manga-Optik – die Geschichte wird aber wie alle anderen in diesem Band in deutscher Leserichtung genossen – und mit weiteren neuen Fahrzeugen. Der Wiking, noch eine Neuentwicklung, fliegend und landungsfähig, in beiden Zuständen schussbereit, liefert sich ein tödliches Duell. In dieser rein unter Menschen ausgetragenen Konfrontation steht die Action absolut im Vordergrund. Glasklare Bilder von Jesse Elliott sorgen für die entsprechenden achterbahnähnlichen Eindrücke.

Ein Fest für Starcraft-Fans, die ein wenig Futter für ihre Phantasie abseits des Spiels benötigen. Beinharte Military-SF für alle, die es kaum erwarten können, die neuen Gerätschaften live zu benutzen. Gut erzählt und gezeichnet für jene, die allgemein das Genre mögen. 🙂

Starcraft – Frontline 1: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 09. Dezember 2008

Plötzlich können Vampire so verrückte Sachen: Sie können sich in einen Wolf verwandeln oder werden zu Nebel und solche Sachen! Das konnten die doch sonst nie?! Doch! Einer konnte. Ein ziemlich süß sabbelnder und extrem snobistischer Dracula konnte. Aber der hat sich ziemlich aus dem Geschäft zurückgezogen und will eigentlich nur seine Ruhe haben. Leider haben es ein paar Vampirchen – im Vergleich zu ihm – gewagt, ihm seine Fähigkeiten zu rauben und selbst einzusetzen. Wo kommen wir da hin? Wenn das jeder machen würde?

Plötzlich können Vampire so verrückte Sachen: Sie können sich in einen Wolf verwandeln oder werden zu Nebel und solche Sachen! Das konnten die doch sonst nie?! Doch! Einer konnte. Ein ziemlich süß sabbelnder und extrem snobistischer Dracula konnte. Aber der hat sich ziemlich aus dem Geschäft zurückgezogen und will eigentlich nur seine Ruhe haben. Leider haben es ein paar Vampirchen – im Vergleich zu ihm – gewagt, ihm seine Fähigkeiten zu rauben und selbst einzusetzen. Wo kommen wir da hin? Wenn das jeder machen würde?

Apropos jeder. Oder jede. Buffy wechselt die Seiten oder Ufer, hüpft mal eben hinüber, aber lesbisch ist sie trotzdem nicht – betont sie. Xander ist die Definition dessen, was er bei einem Besuch von Buffys Zimmer entdecken muss, ziemlich gleichgültig. Er beschließt sofort, auf seinem verbliebenen Auge blind zu werden – das gelingt ihm natürlich nicht. Darüber hinaus haben die Jägerinnen auch ganz andere Sorgen als Buffys sexuelle Neuorientierung. Die Spur führt nach Japan, in das Land einiger besonders trashiger Filme. Und so kommt, was kommen muss: Dawn kommt nach Tokio und greift in den Kampf gegen die Vampire ein. Doch, halt! Was ist das? Eine riesenhafte Mecha-Dwan stellt sich ihr in den Weg – sogar mit Echsenschwanz.

Joss Whedon dreht auf! Dort, wo er sich im Fernsehen noch zurückhalten musste, aus vielerlei Gründen, kann er nun seiner Phantasie freien Lauf lassen – grenzenlos, so möchte man behaupten. Das ist angesichts der Fülle der Informationen und der Verwicklungen, all der Figuren – eine Armee von Jägerinnen bringt einiges zusammen – manchmal etwas verwirrend und nicht so gekonnt erzählt, wie es der Fan aus der Serie her kennen mag. Im Zweifelsfall kann Whedon aber dafür immer noch die Schuld auf seinen Co-Autor Drew Goddard schieben, der dann für ihn über das Ziel hinausgeschossen ist.

Die Beschreibung, oder besser, die kurze Zusammenfassung zu Beginn macht deutlich, dass es hier richtig und mit viel Aufwand zur Sache geht. Derlei hat man in dieser Größenordnung wohl nur sehen können, als sich Sunnydale in einem einzigen riesigen Loch in die ewigen Jagdgründe verabschiedete. Dabei fängt es vergleichsweise harmlos an. Jedenfalls ist so harmlos, wie sonst auch. Gegner geben sich ein Stelldichein, Xander hat Probleme mit Frauen, Buffy hat Probleme mit Frauen, Wölfe greifen an und Vampire glauben sich einfach alles erlauben zu können. Scheinbar glaubte Joss Whedon das Ende der Fahnenstange solcher Handlungen erreicht und gedachte einmal mehr so richtig zu klotzen.

Das brachte zweierlei: Eine Materialschlacht und einen sehr ironisch gefärbten Humor – und ein Drama, eher am Rande, aber immerhin. Bei letzterem ist es sehr schade, dass Whredon manchen seiner Figuren scheinbar nichts gönnen mag. Mehr sei nicht verraten.

Der Humor vereinigt sich in der Hauptsache auf Dracula. Dieser Herr der Nacht kommt hier einigermaßen snobistisch, arrogant, very british, wie eine Persiflage auf die Rolle, die einst Gary Oldman in Bram Stoker’s Dracula spielte. Er zeigt sich aber auch in Dawn, die den Vampiren wie Godzilla das Fürchten lehrt. Und Joss Whedon wäre nicht dieser Erfolgsautor, wenn er sich mit einer einmal eingeschwenkten Richtung begnügen würde. Im nächsten Moment schlägt er mit der großen Keule zu – bildlich gesprochen natürlich. Das Lachen erstickt sofort.

Die Zeichner Georges Jeanty und Paul Lee stützen die humorvolle Note, den spaßigen Unterton, der sich hier häufig in der Erzählung findet. Doch, wenn es kracht, dann kracht’s und die Bilder stehen einer Blutfülle, wie sie der Vampir-Fan vielleicht aus Crimson her kennt, in nichts nach. – Und jene, die mit diesem Beispiel nichts anfangen können, sollen sich einfach eine recht große Menge des roten Lebenssaftes vorstellen. Das funktioniert auch.

Teilweise sind die bekannten Akteure sehr gut getroffen, in einem comic-haften Zeichenstil zwar, aber sehr gut erkennbar. Hier liegt auch das Hauptaugenmerk. Eine klassische saubere Tuscheführung, außen sehr fett, innen eher zerbrechlich ist das zentrale Gestaltungselement. Die Kolorierung durch Michelle Madsen ist ordentlich, aber austauschbar. Andy Owens hat seiner Aufbereitung der Zeichnungen und seiner Tuscheführung einen hohen Anteil am guten Gelingen der Bilder. Wo dies nicht gelingt, mag es den beiden Zeichnern anzukreiden sein, die sich allerdings nur äußerst wenige Fehlgriffe erlauben.

Versiert in Szene gesetzt und mit einem Augenzwinkern (oder auch mehreren) von Joss Whedon und Drew Goddard erzählt. Spannende Kost um die bekannteste Vampirjägerin der Welt, die es hoffentlich noch einmal in die Kinos schafft für das absolute Hypersuperduperfinale, das sich jeder Fan erhofft. Der Fan liegt hier richtig, Vampirsüchtige auch und diejenigen, die es nicht bis zur deutschen Ausgabe der Angel-Comic-Reihe aushalten können, sowieso. 🙂

Buffy – The Vampire Slayer 3 – Wölfe: Bei Amazon bestellen

Sonntag, 07. Dezember 2008

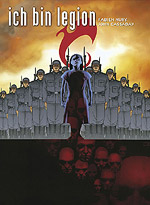

Wer ist der Teufel? Wer sind die Dämonen, die den Menschen auflauern? Sie sind Legion, antworteten sie. Aber der Herr war mächtiger. Er trieb die unreinen Geister aus, die sich einer Herde Schweine bemächtigte. Doch die Schweine gerieten in Panik. Sie stürzten sich einen Abhang hinab in einen See und ertranken. Im Zweiten Weltkrieg hat ein SS-Offizier namens Rudolf Heyzig die Leitung über ein besonderes Projekt in Rumänien: Legion. Im Mittelpunkt seiner Bestrebungen einer unschlagbaren Armee steht ein kleines Mädchen mit außergewöhnlichen Kräften. Allein durch die Übertragung ihres Blutes auf andere Organismen ist sie in der Lage diese nach ihrem Willen zu lenken.

Wer ist der Teufel? Wer sind die Dämonen, die den Menschen auflauern? Sie sind Legion, antworteten sie. Aber der Herr war mächtiger. Er trieb die unreinen Geister aus, die sich einer Herde Schweine bemächtigte. Doch die Schweine gerieten in Panik. Sie stürzten sich einen Abhang hinab in einen See und ertranken. Im Zweiten Weltkrieg hat ein SS-Offizier namens Rudolf Heyzig die Leitung über ein besonderes Projekt in Rumänien: Legion. Im Mittelpunkt seiner Bestrebungen einer unschlagbaren Armee steht ein kleines Mädchen mit außergewöhnlichen Kräften. Allein durch die Übertragung ihres Blutes auf andere Organismen ist sie in der Lage diese nach ihrem Willen zu lenken.

Die ersten Testergebnisse sind ermutigend, nur sind sie von der Kontrolle einer ganzen Armee noch weit entfernt. Noch weiter entfernt in England verursacht der Tod eines bekannten und sehr einflussreichen Mannes einigen anderen noch mächtigeren Männern in diesem Krieg ziemliches Magengrimmen. Victor Thorpe, der Tote, verstarb offensichtlich in einem Gebäudebrand, in Wahrheit jedoch hatte er keinen einzigen Tropfen Blut mehr im Körper. Einem Mitarbeiter des Geheimdienstes, Stanley Pilgrim, wird die Aufklärung des Falles übertragen. Je mehr er sich mit seinen Mitarbeitern in den Fall hineinhängt, umso mysteriöser wird es. Bald schon scheint es einen mystischen Hintergrund zu geben, aber das ist doch nicht möglich!

Fabien Nury, Autor von Ich bin Legion, spielt mit einem der dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte und kennt sich in dieser Zeitepoche und den Thrillern, die in jener Zeit spielen offensichtlich gut aus. Die Atmosphäre erinnert die Werke von Autoren wie Alistair MacLean, Ken Follett, Jack Higgins oder Robert Harris, der mit seinem Roman Vaterland der Verarbeitung jenes Themas die nicht unwesentlich ironisierte Krone aufsetzte.

Fabien Nury zögert nicht, viktorianisches Horrorgefühl und realistisch agierende Figuren zueinander in Beziehung zu setzen. Ein Protagonist wie Rudolf Heyzig, charakterlich wie auch optisch an eine Person aus dem nationalsozialistischen Führungskader wie Reinhard Heydrich angelehnt, will durch Experimente und Forschungen, wie sie schon George Lucas und Steven Spielberg in der Indiana Jones-Reihe dem Dritten Reich andichteten, das Schlachtenglück zugunsten der Deutschen wenden. Damit folgt Nury einem Trend, der sich auch in der Hellboy-Reihe findet. Scheinbar besitzt das Dritte Reich, auch durch seine Glorifizierung germanischer Mythen selber hervorgerufen, ein außerordentliches Potential für mysteriöse Handlungen. Inwiefern das gutzuheißen oder sinnvoll ist, muss jeder Leser für sich selber entscheiden, schließlich sind auch deutsche Autoren vor derlei Grusel nicht gefeit wie Die Stimmen der Nacht von Thomas Ziegler zeigt.

Blut ist ein ganz besonderer Saft. Das wusste schon der alte Goethe. Hier wird es zur Bedrohung, zum Überträger einer fremden Persönlichkeit, denn im Blut steckt das Wesen – welches Wesen? Schwer zu sagen. Vlad und Radu mögen Geschwister sein, aber sie verfügen über keine äußere Erscheinung, die ihnen wirklich zueigen ist. Sie sind Geistwesen, die das Blut als Transportmittel von einer Hülle in die nächste gebrauchen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um Mensch oder Tier handelt. So überdauern sie die Jahrhunderte, vielleicht sogar länger.

Hier arbeitet Fabien Nury mit einer wahrhaft teuflischen Gestalt und beschwört damit das geheimnisvolle Flair heraus, dass schon anderen Gruselgeschichten zum Erfolg verhalf. Eine Bedrohung, die deutlich spürbar ist, doch gegen die es anscheinend keine wirksame Verteidigung gibt, ist der Horror schlechthin.

Strigoi – ein Begriff, der bereits in Dracula Verwendung fand. Wenn er außerdem von einer alten verhutzelt aussehenden Rumänin ausgesprochen wird, ist er umso furchteinflößender. Starzeichner John Cassady, der mit seinen Zeichnungen zu X-Men (in Zusammenarbeit mit Autor Joss Whedon) aufgefallen ist, bringt hier eine nüchterne, dokumentarische Ästhetik ins Spiel. Man hat als Leser das Gefühl, dass es sich um Bilder handelt, die gerade von Schwarzweiß ins Farbige hineinkippen. Umso bedrohlicher wird es, wie am Beispiel der alten rumänischen Frau, wenn Feuerglanz den Bildern Wärme gibt.

Das Titelbild des vorliegenden Bandes gibt ein schönes Beispiel dieses Farbzusammenspiels ab. Eher gedeckte Töne beherrschen die Hintergründe, pralle, leuchtende Farben stellen die Szene im Vordergrund heraus – oder jene für die jeweilige Szene wichtigen Details. Cassaday arbeitet mit ungeheuer feinen Strichen und Strukturen und erschafft Figuren und ein Umfeld, das erst durch die sehr feine Kolorierung von Laura Depuy ein wahnsinniges Volumen erhält. So entsteht zwar ein Comic-Erlebnis, aber eines, das gleichzeitig ein hyperrealistisches Bild vermittelt. Besonders in der ersten Hälfte und dann wieder gegen Ende sind so unglaublich tolle Eindrücke entstanden.

Ein sehr gutes Team, Fabien Nury und John Cassaday, haben ihre besten Fähigkeiten für eine sehr spannende Geschichte gebündelt. Das Grauen ist schleichend, die Spannung ist beinahe sofort gegenwärtig. Ein mysteriöser Thriller der Extraklasse, dessen historische Einbindung der Handlung möglicherweise nicht jedermanns Sache ist. 🙂

Ich bin Legion: Bei Amazon bestellen

Samstag, 06. Dezember 2008

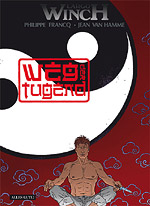

Largo Winch wollte nur eine alte Schuld begleichen und tappte blindlings in eine Falle. Nun sitzt er gefesselt in einem geheimen Verlies, wo er den Anblick eines toten Freundes ertragen muss. Largo harrt aus, während seine übrigen Freunde nach einem Weg suchen, um ihn zu finden. Nach kurzer Zeit offenbaren sich die wahren Drahtzieher. Largo scheint gebrochen zu sein. Er geht sogar darauf ein, einer Übernahme eines Teils seiner Firma zuzustimmen. Hager und ausgezehrt, bärtig durch die lange Haft und schweigsam setzt er sich an den mitgebrachten Laptop, um seinen Geheimcode an seine Holding in Liechtenstein zu schicken.

Largo Winch wollte nur eine alte Schuld begleichen und tappte blindlings in eine Falle. Nun sitzt er gefesselt in einem geheimen Verlies, wo er den Anblick eines toten Freundes ertragen muss. Largo harrt aus, während seine übrigen Freunde nach einem Weg suchen, um ihn zu finden. Nach kurzer Zeit offenbaren sich die wahren Drahtzieher. Largo scheint gebrochen zu sein. Er geht sogar darauf ein, einer Übernahme eines Teils seiner Firma zuzustimmen. Hager und ausgezehrt, bärtig durch die lange Haft und schweigsam setzt er sich an den mitgebrachten Laptop, um seinen Geheimcode an seine Holding in Liechtenstein zu schicken.

Die Fortsetzung von Hüter des Tao hält sich nicht lange mit einem Rückblick auf. Gerade einmal eine Seite genügt, damit der Leser ins rechte Licht gesetzt ist und sich mit ins Abenteuer stürzen kann. Und was für ein Abenteuer das ist!

Der Weg der Tugend führt hier kaum zum Ziel. Largo Winch muss sich nicht zum ersten Mal mit Verbrechern der finstersten und gefährlichsten Sorte herumschlagen, aber selten zuvor waren sie derart verschlagen und über alle Maßen hinterlistig. Wir begegnen Largo Winch in einer Situation, die an Kriegsgefangenschaft erinnert. Nur mit einer Hose bekleidet sitzt er der Leiche dessen gegenüber, mit er einst aus einer Haft in Tibet flüchtete. Der Tote, bereits von Ratten angenagt, wirkt wie ein Zeichen von Largos Zukunft. Jean van Hamme zeigt dem Leser einen abgrundtief gebrochenen Mann, wie er gemeinhin aus diversen Gefängnisgeschichten und –filmen her bekannt ist. Wer dieses von Philippe Francq erstklassig gezeichnete Szenario sieht, muss einfach glauben, dass nun das Ende von Largo Winch bevorsteht.

Es sollte jedem klar sein, dass Largo dieses Szenario übersteht, ansonsten wäre die vorliegende Geschichte schnell vorüber. Andererseits ist bereits dieser Handlungsauftakt gespickt mit Überraschungen, die sich schnell hochschaukeln, bis …

Der Abschluss dieser Sequenz endet mit einer Szene, die ohne den berühmten Computer in einem Film nicht machbar wäre, da sich – gerade im heutigen Hongkong oder in einer beliebigen anderen Weltstadt – hierfür niemals eine Drehgenehmigung finden ließe. Diese Bilder sind dank der überaus akuraten Zeichnungen nicht nur ein Hochgenuss, sondern reißen gerade durch die Optik ganz besonders mit. Jean van Hamme mag Verfolgungsjagden durch Großstädte. Mit diesem Kniff, der sicherlich auch für den sehr guten Zeichner Philippe Francq eine Herausforderung war, hat er sich selbst übertroffen. Darüber hinaus sollte es sogar menschenmöglich sein – setzt man einen Vergleich zu James Bond an, dessen Überwindung physikalischer Gesetze das eine oder andere Stirnrunzeln der Zuschauer hervorruft.

Im Anschluss widmet sich Van Hamme der Entknotung diverser Endstücke, die den Leser bisher vor ein Rätsel stellten. Pläne werden geschmiedet, neue Allianzen entstehen. Ovronnaz, Largos schweizerischer Freund, und Silky, Largos asiatische Pilotin müssen sich notgedrungen zusammenraufen und bilden zusammen mit Freund und Chef ein entschlussfreudiges Trio. Am Rande geht es auch immer noch um das Tao Te King, jene uralte Schriftrolle, die einst von Laotse selbst geschrieben worden sein soll. Der geschichtliche Exkurs währt nicht lange. Auf abenteuerliche Weise führen die drei ihren nächtlichen Plan aus – allerdings läuft es auch hier wieder nicht glatt, ganz und gar nicht.

Gerade die menschliche Komponente – andere würden es auch Murphys Gesetz nennen – lässt stets neue Überraschungen entstehen. Van Hamme nutzt die Stärken und Schwächen seiner Charaktere exzellent, damit keine Längen entstehen. Es lässt sich zu keiner Zeit vorhersagen, wann sich eine Schwäche nachteilig auswirkt oder sogar zum Vorteil gereicht. Neben einer sorgfältig vorangetriebenen Handlung fehlt auch der Humor nicht – der hier jedoch sehr viel kürzer ausfällt als sonst. Der Witz beschränkt sich hier auf ein paar Neckereien zwischen Ovronnaz und Silky, meist erotischer Natur, und heitert an den richtigen Stellen auf. Wie Jean van Hamme punktgenau erzählt, ist erschreckend gut. Und es wird als Augenschmaus dank der strahlenden Farben noch einmal besser.

Largo Winch erlebte viele Abenteuer an verschiedenen Orten der Erde, doch gerade in Asien (mit den Abenteuern Makiling, Tiger, Hüter des Tao und dem vorliegenden Band) hat sein Erfinder Jean van Hamme den perfekten Spielort für seinen Helden gefunden. Ein glänzendes Action-Abenteuer mit wahnwitzigen Ideen, die einem – obwohl auf Papier dargeboten – den Atem anhalten lassen. 🙂

Largo Winch 16 – Weg der Tugend: Bei Amazon bestellen

Oder bei Schreiber & Leser.

Geister! Hexen! Dämonen! Sie beherrschen die einsame Burg. Prinz Eisenherz wurde zusammen mit dem kleinen Zauberer Oom Fooyat ausgesandt, um das Rätsel hinter den unheimlichen Vorgängen zu lüften. Eingewiesen in die Tricks der leichteren Magie von Merlin höchstselbst hat der Prinz bald schon einen findigen Einfall. Doch sobald der Fall gelöst scheint, fangen die Schwierigkeiten erst an. Die mysteriösen Vorgänge rund um die Burg haben derart viel Angst verbreitet, dass sich niemand finden will, künftig in der Burg für Sicherheit zu sorgen. Ein weiteres Mal haben die Gefährten eine Idee, die sehr bald Früchte trägt.

Geister! Hexen! Dämonen! Sie beherrschen die einsame Burg. Prinz Eisenherz wurde zusammen mit dem kleinen Zauberer Oom Fooyat ausgesandt, um das Rätsel hinter den unheimlichen Vorgängen zu lüften. Eingewiesen in die Tricks der leichteren Magie von Merlin höchstselbst hat der Prinz bald schon einen findigen Einfall. Doch sobald der Fall gelöst scheint, fangen die Schwierigkeiten erst an. Die mysteriösen Vorgänge rund um die Burg haben derart viel Angst verbreitet, dass sich niemand finden will, künftig in der Burg für Sicherheit zu sorgen. Ein weiteres Mal haben die Gefährten eine Idee, die sehr bald Früchte trägt.

Mit dieser Leichtigkeit, für die der Prinz auch dankbar sein kann, geht es nicht weiter. Die kommenden Aufträge sind schwieriger, gefährlicher, wenn auch weitaus aufregender für den Prinzen. Nach einer Phase des Glücks mit Frau und Kind sehnt er sich auch nach richtiger Ritterarbeit. Im Klartext bedeutet dies nichts anderes als Kampf. Da trifft es sich, dass der Hadrianswall, die Grenze zum wilden Land der Pikten, offensichtlich durchbrochen wurde und die barbarischen Eindringlinge nun das Land von König Arthur bedrohen. Obwohl seine Mannen seine Taktik zuerst belächeln, kann sich der Prinz keinen Frontalangriff erlauben. Zu zahlreich ist der Feind. Eisenherz beginnt einen Feldzug hinter den feindlichen Linien und fällt den Pikten in den Rücken, greift die schutzlose Heimat derer an, die es wagten nach langer Zeit den Frieden zu brechen.

Und als wäre das noch nicht genug …

Prinz Eisenherz’ Abenteuer sind in diesem siebten Band sehr vielfältig, so vielfältig, dass ein Abschnitt sogar ohne ihn auskommen muss und von seiner Frau Aleta als Hauptfigur bestritten wird.

In alten Tagen, also im letzten Jahrhundert, als das Angebot an Unterhaltung für Kinder noch nicht so groß war, gab es so genannte Langspielplatten, auf denen sich Prinz Eisenherz in den Tagen König Arthurs gegen einen geheimnisvollen Unhold wappnete. Das Abenteuer zu Beginn dieses Bandes erinnert an jene gruselige Episode des Prinzen, ist hier jedoch ungleich aufwendiger, da es sich gleich um eine ganze Burg voller furchtbarer Kreaturen geht. Der Prinz ist inzwischen zu einem gestandenen Kerl geworden, der Gefahren mit der Lässigkeit eines erprobten Kriegers begegnet. Er ist wacker, aber keineswegs tollkühn. Er ist zu einem hervorragenden Taktiker geworden, der seinen Gefolgsleuten zum Vorbild gereicht.

Nach dem gruseligen Auftakt, bei dem es dank des tollpatschigen kleinen Zauberers – der schon Merlin an den Rand des Wahnsinns trieb – auch recht komisch zugeht, muss sich der Prinz alsbald in einem waschechten Krieg bewähren. Der berühmte Hadrianswall, immer noch ein touristischer Anziehungspunkt, wird hier zum Schauplatz eines mühevollen Kampfes, den Prinz Eisenherz mit einer gar zu kleinen Gruppe gegen einen übermächtigen Feind bestreiten muss. Sicherlich ist die Erzählweise von Prinz Eisenherz nicht mehr modern zu nennen – erzählende Texte, die Bildern zur Seite gestellt sind – aber gerade das macht sie zu einer Ausnahme, lässt die ruhige Erzählform beinahe rebellisch wirken im Gegensatz zu manch wirrer Bilder- und Textfolge, die heutzutage besonders innovativ erscheinen will.

Denn gerade am Beispiel dieser Schlachten zeigt sich, wie hochdramatisch die Handlung angelegt ist, die durch die seitenweise Erscheinungsweise in kleinen Häppchen erzählt ist, die jedes Mal einen kompletten Spannungsbogen enthielten.

Wieder ist Hal Foster weit davon entfernt, den Krieg zu glorifizieren oder den Prinzen als kämpferischen Übermenschen darzustellen. Im Gegenteil kann der Prinz nur um Haaresbreite dem Tode entkommen, dank seiner Frau, die sich mutig durch die Reihen der Feinde wagt, um ihrem Mann zu Hilfe zu eilen.

Heimeliger wird es im Handlungsstrang um die Reise nach Thule, in die Heimat von Prinz Eisenherz. An seiner Seite erscheint endlich wieder jener urige Bursche namens Boltar, jene Wikingergestalt, die auch in der berühmten Filmfassung mit Robert Wagner in der Titelrolle nicht fehlen durfte. Eine Seefahrt, ist hier nicht nur lustig, sie ist auch steter Quell an Überraschungen dank Boltar, der die Heimreise nach Thule zu seiner persönlichen Einkaufstour macht. Ein Wikinger ist eben immer im Dienst und so manche Hafenstadt hat stets das Eine oder Andere zu entbehren, was daheim gebraucht wird.

Aber – und hier greift wieder Hal Fosters bemerkenswerte Erzählweise – Boltar muss sich auch vorführen lassen, dass nicht immer die Mannsbilder es sind, die das Sagen haben. (Wie es sich am Beispiel Aletas zeigt, haben sie eigentlich gar nichts zu melden.) Boltar muss sich mit Tillicum auseinandersetzen, die es als Aufgabe betrachtet, Arn, den Sohn des Prinzen, zu beschützen. Der Mut dieser Frau, die Eisenherz und Aleta aus der neuen Welt in die alte begleitete, macht den wortgewaltigen Boltar ziemlich nachdenklich.

Starke Männer, aber nicht minder starke Frauen – weil viel vernünftiger – das war ein Geheimrezept Fosters für wohl durchdachte und sehr unterhaltsame Geschichten.

Über die Qualität von Fosters Bildern muss eigentlich kein weiteres Wort verloren werden, außer dass er mit diesen Geschichten einmal mehr seinen Vorbildcharakter für heutige Zeichner bestätigt. Es gibt Meister ihres Fachs, die sind zeitlos und Foster gehört ohne Frage dazu.

Wenn der Leser Aleta und König Aguar, des Prinzen Vater, nach ihren Abenteuern wider verlassen hat und sich dem Weg von Eisenherz nach Rom anschließt, werden die Seiten immer weniger. Nach einem Blick auf den schwarzen Robert kann man nur traurig den Band zuklappen, sehnsüchtig die Fortsetzung erwarten … Oder von vorne beginnen und sich in all die vielen Details vertiefen, die überall zu finden sind. Beste Unterhaltung für Ritter- und Mittelalterfreunde mit einem zeitlosen und sympathischen Helden. 🙂

Prinz Eisenherz – Jahrgang 1949/1950 – Band 7: Bei Amazon bestellen

Freitag, 05. Dezember 2008

Die illustre Gesellschaft hat sich zu einem nicht minder großen Ereignis versammelt. In jenen Tagen haben alte Kulturen Hochkonjunktur und erfreuen sich in den so genannten besseren Kreisen einem großen Interesse. Das Auswickeln von uralten Mumien ist zu einem beliebten Spektakel während eines heiteren Abends geworden. – Doch niemand erwartete, dass eines Tages einmal eine jener ausgemergelten Toten die Augen aufschlagen würde. Beinahe 150 Jahre später erreicht ein gewaltiger Mann Indonesien und macht sich auf die Reise zu einer geheimen Insel, wo er bereits sehnsüchtig erwartet wird. Aufmerksam hat er die Nachrichten über einen nicht minder geheimnisvollen Fischmenschen verfolgt, der zusammen mit einer noch weniger geheimnisvollen Organisation einer Monsterplage in Nebraska den Garaus machte.

Die illustre Gesellschaft hat sich zu einem nicht minder großen Ereignis versammelt. In jenen Tagen haben alte Kulturen Hochkonjunktur und erfreuen sich in den so genannten besseren Kreisen einem großen Interesse. Das Auswickeln von uralten Mumien ist zu einem beliebten Spektakel während eines heiteren Abends geworden. – Doch niemand erwartete, dass eines Tages einmal eine jener ausgemergelten Toten die Augen aufschlagen würde. Beinahe 150 Jahre später erreicht ein gewaltiger Mann Indonesien und macht sich auf die Reise zu einer geheimen Insel, wo er bereits sehnsüchtig erwartet wird. Aufmerksam hat er die Nachrichten über einen nicht minder geheimnisvollen Fischmenschen verfolgt, der zusammen mit einer noch weniger geheimnisvollen Organisation einer Monsterplage in Nebraska den Garaus machte.

Dieser Fischmensch namens Abraham Sapien fühlt sich im Augenblick außerordentlich zwiegespalten. Stärker als in den letzten Monaten fühlt er sich mit seiner Vergangenheit konfrontiert, die immer stärker in die Gegenwart durchbricht. Ihm ist bereits bewusst, dass er nicht immer so gewesen ist. Vor langer Zeit führte als normaler Mensch ein Leben, wenngleich ihn die anderen Mächte, die Wissenschaft, das Dunkle schon immer fasziniert hat. Nun eröffnet sich ihm eine Spur in die Vergangenheit. Abe, wie ihn seine Freunde nennen, ist nur zu gern bereit, dieser Spur zu folgen und endlich Klarheit zu erhalten. Captain Daimio, der Leiter der B.U.A.P., begleitet ihn.

Ein Mann braucht seine Geheimnisse. Erst diese lassen ihn interessant werden. Wenn ein Mann seine eigenen Geheimnisse nicht kennt, dann hat er ein Problem. Wer als Leser die Abenteuer der Helden der B.U.A.P., der Behörde zu Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen, verfolgt hat, glaubt schon lange nicht mehr, dass Hellboy derjenige mit den größten Geheimnissen ist. Abe Sapien ist auf dem besten Wege ihn dahingehend abzulösen. Mike Mignola und John Arcudi geben sich allerdings nicht nur der Aufklärung der Vergangenheit des grünen Helden zufrieden, sondern sie bereiten gleich die nächsten Verwicklungen und Verstrickungen vor.

Wieder einmal sind geheimnisvolle Erinnerungen und Gedanken ein Teil der Erzählung. Gleichwohl enthüllen sie überhaupt nichts, im Gegenteil, diese Szenen verursachen dem Leser noch mehr Kopfzerbrechen über die Vergangenheit dieses Captain Daimio. Allerdings findet Johann Kraus eine Spur, die …

Nun, das soll nicht verraten werden. Dennoch ist es ein gutes Beispiel von Mignolas und Arcudis Technik kleine Einsprengsel in den Hintergrund der hauptsächlichen Handlung zu säen und die Erwartung auf künftige Ereignisse noch mehr zu schüren. Hier reisen sie auf der Schiene jeder guter Storyliner, die einen lang angelegten roten Faden spinnen – wie es sich für eine Serie gehört, die ihre Leser bei der Stange halten will. Wie gut, dass die Phantasie der Macher schier ungeheuerlich groß ist und mit für den Leser grausamer Stetigkeit an der Spannungsschraube dreht.

Im Vordergrund folgen wir Abe Sapien auf die seltsame Insel mit noch seltsameren Bewohnern, die nichts anderes im Sinn haben, als der Welt einen Teiluntergang zu bescheren. Ein wenig empfindet man als Leser die Atmosphäre im Sinne eines Jules Verne-Romans, vordergründig natürlich von Die geheimnisvolle Insel oder eines Die Insel des Dr. Moreau, den ein ähnlich begabter H.G. Wells einst schrieb. Alles hier ist victorianisch angehaucht, ist alt, etwas vergammelt. Die Bilder von Guy Davis zeigen wunderbar altmodische Monströsitäten, wie sie eher zu den berühmten Kuriositätenkabinetten auf Jahrmärkten passen.

An der Wildnis, seltsamen Maschinen und Bomben, am Haus im Dschungel, der Mumie, Liz Shermans Visionen und so manch anderem grafischen Kleinod kann Guy Davis wieder zeigen, wie er mit seiner Technik und der tatkräftigen Hilfe des Koloristen Dave Stewart die perfekten Bilder für die Erzählungen rund um die B.U.A.P. schafft. Durch Davis’ Bilder entsteht eine Art von Reisetagebuch. Die Zeichnungen sind schnell, wirken flüchtig, nachträglich durch die Kolorierung verstärkt. Erstaunlich ist die Eleganz der Bilder bei aller Skizzenhaftigkeit. Diese Bilder könnten auch von einem Gerichtsmaler entworfen worden sein.

Wenn Davis sich, wie es bei den Entwürfen im Anhang auch sehr gut zu sehen ist, sich mit Monstern auseinandersetzen kann, läuft er zur Höchstform auf. Die Hybriden, beispielhaft eine Kreuzung aus Muräne und Vogel, wirken so wahnsinnig, aber auch im höchsten Maße organisch und richtig. Der Gipfel der Phantasien ist der Weltuntergang, den Liz Sherman vor Augen hat. Gleichzeitig ist es auch ein gruseliger Ausblick dessen, das einmal sein soll – so behauptet es jedenfalls Liz’ Jenseitskontakt. An diesem Bild hätte ein H.P. Lovecraft seine helle Freude gehabt.

Ein Kreis schließt sich – mit einem Paukenschlag: Das Geheimnis von Abe Sapien wird gelüftet. Neue Rätselfäden werden dem Leser wie Appetithäppchen angeboten. Mignola und Arcudi beherrschen ihr Handwerk inzwischen auf den Punkt genau und mit stetig wachsender Dosierung in der Rezeptur. Durch die Bilder von Davis und die Farben von Stewart ist diese Reihe zu einem Werk wie aus einem Guss geworden. Toll. 🙂

B.U.A.P. 6 – Garten der Seelen: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 02. Dezember 2008

Der Fremde wird an Land gespült. Er weiß nichts mehr – sieht man einmal von seinen außerordentlichen Kampffertigkeiten ab. Der Krokilisk, der sich eine leichte Mahlzeit erhoffte, muss seinen Angriff mit dem Leben bezahlen. Fortan hat der Fremde seinen Spitznamen: Kroki-Futter. Zunächst ist es ein äußerst unglücklicher Umstand, der den jungen Mann in die Gewalt des Gladiatorenbesitzers Rehgar bringt. Seine Fähigkeiten scheinen wie dafür geschaffen, Rehgars letzten Verlust auszugleichen. Blutauge, Gladiator und Champion, wurde vor kurzem ermordet. Mit Kroki-Futter scheint ein Ersatz gefunden zu sein.

Der Fremde wird an Land gespült. Er weiß nichts mehr – sieht man einmal von seinen außerordentlichen Kampffertigkeiten ab. Der Krokilisk, der sich eine leichte Mahlzeit erhoffte, muss seinen Angriff mit dem Leben bezahlen. Fortan hat der Fremde seinen Spitznamen: Kroki-Futter. Zunächst ist es ein äußerst unglücklicher Umstand, der den jungen Mann in die Gewalt des Gladiatorenbesitzers Rehgar bringt. Seine Fähigkeiten scheinen wie dafür geschaffen, Rehgars letzten Verlust auszugleichen. Blutauge, Gladiator und Champion, wurde vor kurzem ermordet. Mit Kroki-Futter scheint ein Ersatz gefunden zu sein.

In den beiden erfahrenen Gladiatoren Broll Bärenpelz und Valeera Sanguinar findet der fremde Mensch neue Gefährten. Nach den ersten Trainings und Probekämpfen fühlt sich Rehgar in seiner Vermutung bestätigt: Der Fremde könnte es tatsächlich schaffen, die beiden ungleichen Kämpfer Broll, einen Nachtelfen, und Valeera, eine Blutelfin, zusammenzuschmieden. Und wirklich: Bald schon ist das Trio eine Legende. In der Arena erkämpft sich der Fremde einen neuen Namen: Lo’Gosh, der Geisterwolf. Benannt nach uralten Mythen, die in fast allen Völkern Verbreitung haben, erinnert der Mensch an jene mystische Kreatur, die vor Äonen die ihren in den Kampf und zum Sieg führte.

Siege haben Vor- und Nachteile. Rehgar gewinnt sehr viel Geld durch die Erfolge seiner Gladiatoren. Lo’Gosh und Broll erhalten hohes Ansehen, nur Valeera wird verkauft und soll eine rein weibliche Gladiatorengruppe anführen. Alle drei treten die Flucht an und damit geht – wie kann es anders sein – das Abenteuer erst so richtig los.

Ein Leben in der World of Warcraft. Wer dazu keine Zeit hat und sich auch nicht die neueste Erweiterung Wrath of the Lich King gönnen mag, der kann, wie es seine Zeit erlaubt, an der Seite von Lo’Gosh, Broll und Valeera in diese Welt eintauchen. Fremder in einem fremden Land fasst die ersten vier deutschen Ausgaben (oder amerikanischen Nr. 0-7) in einem Band zusammen. Der erste Eindruck ist so nicht nur ein pralles Abenteuer, sondern auch eines, dessen Lesespaß nicht durch Unterbrechungen verzögert wird.

Walter Simonson nimmt den Leser auf einen Streifzug mit. Die Aufgabe, die er als Autor gestellt bekam, ist sehr groß gewesen. Wie erzähle ich aus einer Welt, die durch die Abenteuer ihrer Figuren beständig wächst und deren Hintergrundinformationen bereits ganze Bücher füllen können? Simonson nimmt das berühmte unbeschriebene Blatt, einen Helden ohne Namen, an dessen Seite der Leser nun die Welt erkundet. Und was für eine Welt das ist! Menschen, Orcs, Elfen in allen möglichen Ausführungen, Oger, Kobolde, Tauren … Eine Aufzählung ist angesichts der Vielfalt hier undenkbar.

Nach einem kurzen Prolog ist der Leser mittendrin und nicht nur dabei, wie es so schön heißt. Es geht um Gladiatoren. Wie in verschiedenen Realfilmen, ziehen diese Kämpfer aus unterschiedlichen Völkern auch viele Zuschauer aus allerlei Völkern und Regionen an. Außerdem finden die Kämpfe auch an stets neuen Schauplätzen statt. So entsteht eine Art Fantasy-Roadmovie – eine Reise war noch nie ein unbeliebtes Thema in Fantasy-Geschichten – der besonderen Art. Dank der Fülle und der Gestaltung von Landschaft und Figuren entsteht so nach und nach ein immer umfassenderes Bild von World of Warcraft.

Samwise Didier, dessen Buch The Art of World of Warcraft einen tollen Einblick in die Entwicklungsarbeit dieses Universums gibt, hat sich der alternativen Comic-Cover angenommen. Diese fallen nicht so toll aus wie seine Entwicklungsbilder, sind aber immer noch beeindruckend anzuschauen. Trotzdem geraten die Cover, die von Jim Lee (Batman, Superman, X-Men) gezeichnet wurden, viel kraftvoller, auch Aufsehen erregender, härter, ein wenig brutaler.

Der Hauptzeichner Ludo Lullabi pflegt einen grafischen Stil, der ausschaut wie eine Mischung aus Pat Lee (Warlands) und Ed McGuinness (Batman/Superman). Das ist ein wenig mangaesk, mitunter sehr kantig, auch wuchtig zu nennen. Lullabi hat einen sehr guten Blick für Perspektiven und den Einsatz von Geschwindigkeit. Ihm ist es zu verdanken, dass die Reise packender wird, die Kämpfe schneller werden und der Blick zügig ins Geschehen eintaucht und mitreißt.

Sandra Hope, Philip Moy und Richard Friend tuschen mit fetten Outlines und feinen Inlines. Das ergibt zusammen mit einer sehr, sehr fein ausgeführten Kolorierung von Randy Mayor und Carrie Strachan ein knackig aussehendes Comic-Vergnügen.

Ein sehr guter Sammelband. Durch die Zusammenfassung lässt sich die Geschichte viel besser erfassen und macht ohne lästige Unterbrechungen einfach viel mehr Spaß. Für die Detailfülle dieser Fantasy-Welt ist ein stetes Lesen unabdingbar, da sonst zu viel in Vergessenheit gerät. Grafisch tiptop ausgeführt (über die Maßen gut für eine Heftserie) ist WoW ein richtiger Knaller auf gut 176 Seiten.

World of Warcraft – Fremder in einem fremden Land: Bei Amazon bestellen

Die Siegerarbeiten des Wettbewerbs MangaMagie VII:

Die Siegerarbeiten des Wettbewerbs MangaMagie VII:

Die Bahnhofsbuchhandlung Grauert im Hauptbahnhof Düsseldorf präsentiert vom 15. bis 26. Dezember die Siegerarbeiten des bundesweiten Wettbewerbs MangaMagie, woran hatten sich in diesem Jahr 1.067 TeilnehmerInnen d mit einem achtseitigen Manga um die Hauptpreise der zwei Altersgruppen bewarben.

Die Ausstellung der diesjährigen Siegerarbeiten beinhaltet u.a. den vollständigen Manga Batterie der Siegerin der Altersgruppe I Nana Yaa Kyere (17 Jahre) aus Neuss. Es ist die Geschichte über einen wirklich coolen Jungen, dem leere Batterien helfen, auch unter Stress – z.B. durch rassistische Anfeindungen – die Ruhe zu bewahren.

Auch zeigt die Ausstellung den vollständigen Siegermanga der Altergruppe II Go Go Tomi von Tim Löchner (19 Jahre) aus Dresden. Sein Manga berichtet von einem harten Training, das dann doch nicht zum Erfolg führt…

Außerdem werden weitere bestplatzierte Mangas des Wettbewerbs gezeigt.

Im Rahmen der Präsentation signieren am Samstag, 20.12.2008 ab 14.00 Uhr die Profizeichnerinnen Olga Rogalski und Alexandra Völcker ihre neuen Manga-Bücher vor dem Pressegeschäft von Grauert im Düsseldorfer Hauptbahnhof.

Quelle: Pressemitteilung MangaMagie / Bahnhofsbuchhandlung Grauert

Eigentlich ist die Stadt mit genügend Schwierigkeiten beschäftigt. Die Kommunalwahlen stehen kurz bevor und da will man sich doch auf die wichtigen Dinge des Lebens besinnen: Politik, Ordnung, gesunder Lebenswandel – und keinesfalls auf Mord. Canardo hatte sich zwischenzeitlich auf eine einfache Überwachung einer untreuen Ehefrau gefreut – na, er hatte sich darauf eingestellt. Canardo freut sich nicht mehr auf besonders viele Dinge. Er ist eigentlich nur erfreut, wenn etwas geschieht, das ihn aus diesem doch sehr langweiligen Trott herausreißt. So etwas wie Mord zum Beispiel.

Eigentlich ist die Stadt mit genügend Schwierigkeiten beschäftigt. Die Kommunalwahlen stehen kurz bevor und da will man sich doch auf die wichtigen Dinge des Lebens besinnen: Politik, Ordnung, gesunder Lebenswandel – und keinesfalls auf Mord. Canardo hatte sich zwischenzeitlich auf eine einfache Überwachung einer untreuen Ehefrau gefreut – na, er hatte sich darauf eingestellt. Canardo freut sich nicht mehr auf besonders viele Dinge. Er ist eigentlich nur erfreut, wenn etwas geschieht, das ihn aus diesem doch sehr langweiligen Trott herausreißt. So etwas wie Mord zum Beispiel.

Die Siegerarbeiten des Wettbewerbs MangaMagie VII:

Die Siegerarbeiten des Wettbewerbs MangaMagie VII: